猫の消化器系の病気には代表的な病気がいくつかあり、今回は「胃と腸の閉塞」「食餌性胃腸障害」「中毒性胃腸障害」「ウイルス性腸炎」「細菌性腸炎」「口内炎」「リンパ球プラズマ細胞性胃腸炎」「消化器型リンパ腫」の原因・症状・治療法についてまとめました。

もし症状に疑いがある場合は、獣医師に診てもらい早期治療を心がけましょう。

消化器系の病気とは

食べ物が消化されるルートにあたる口、食道、胃、小腸、大腸、さらに消化酵素を出す膵臓や、胆汁を出す肝臓、胆のうに至るまで、すべてに関わるものです。

大きく分けると急性と慢性に分かれ、急性のものはあまり重い病気でないことが多く、少し様子を見るか、対症療法(※疾病の原因に対してではなく、主要な症状を軽減するための治療を行い、自然治癒能力を高め、かつ治癒を促進する療法である。 )で様子を見ることで、回復の兆しが見られます。

けれど、急性のものでも最初から症状がひどい場合もあります。

また対症療法で治らない場合は慢性化しやすく、ほんとうの原因を正しく見極めないとなりません。

間違って治療をすることがないように、診断には獣医師の大変な努力と飼い主の協力が必要になります。

また一部の病気は命にかかわる場合もあるので、十分な診察が必要です。

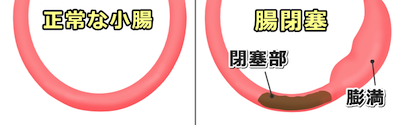

胃と腸の閉塞

原因と症状

胃や小腸が完全に閉塞してしまうと激しい嘔吐が起きます。

水を飲んで余計に嘔吐は激しくなれば、緊急の治療は必要です。

この場合n原因として、おもちゃやひもなどの異物を飲み込んだ可能性があり、ビニールやゴムなど、レントゲンに写らない異物もあるので、診察の際には飼い主の情報が重要になります。

またヒモを飲んだ場合、腸が引きつれる危険があるので、舌にじもの一端が絡まっていても、絶対にヒモを引っ張ってはいけません、切るかどうかも獣医師の判断に任せます。

その他嘔吐や下痢が慢性的に起こるようなら、腸の一部が近くの腸の一部にかぶさっていることも考えられます。

また交通事故や高い所から落下したり、犬に噛まれるなどの事故が原因で、腹壁や横隔膜などが破れ、そこから腸が脱出してヘルニアを起こしていることもあり得ます。

この場合は、造影を含むレントゲン検査や内視鏡検査を行います。

治療法

原因を突き止めることが先決で、それから原因に見合った治療を行います。

食餌性胃腸障害

原因と症状

これは急性胃腸炎の一種で、餌によって起こる胃腸障害です。

餌の種類を変えたり、ねこが生クリームをたっぷり使ったケーキを大量に食べたりすると、それほど激しくはないものの、一時的に嘔吐や下痢を起こすことがあります。

これは自然に治りますが、チョコレートを大量に食べた場合は、中毒を起こすので注意してください。

予防

食事を変える場合は、一度に全部を変えるのではなく、最初は前の食事と新しい食事を半分づつ与え、徐々に割合を変えていくようにしてやってください。

中毒性胃腸障害

原因

殺虫剤やコールタールシャンプー(動物病院で使う犬の皮膚病用シャンプー)、フェノールの入った消毒液を舐めたりすると、急性の胃腸障害が起こります。

フェノールは人間のど用スプレーや口内洗浄液、クレゾールなどに含まれる成分です。

元々においに敏感なねこは、あまり中毒物質には近づきません。

気をつけなくてはならないのは、飼い主が知らずに中毒物質をねこにつけてしまい、ねこがそれを取ろうとして舐めたために中毒にかかる場合です。

農薬や殺鼠剤も危険です。

車のラジエーターの不凍液に入っているエチレングリコールも中毒物質。

ふとををは甘い味がするので、舐められないように注意しましょう。

アスピリンなどが入った人間用の風邪薬も激しい胃腸障害や貧血を起こすので、むやみに与えてはいけません。

症状

急性の胃腸炎はどれも、下痢や嘔吐が起こります。

熱が出たり元気がなくなり、食欲も落ちたりすれば要注意です。

水様の下痢が激しく、皮膚をつまんで放しても元に戻らないような脱水症状がでることもあります。

このような場合は、できるだけ早く獣医師の診察を受けましょう。

治療法

水と食事を制限して様子をみます。

とくに脱水症状がある場合は、牛乳を与えないようにします

病院にいくまでの間に、水が必要と思ったら、冷蔵庫で作った氷をなめさせてやってください。

ウイルス性胃炎

原因と症状

以下の感染症記事で紹介した、猫汎白血球減少症が代表的なウイルス性腸炎です。

コロナウイルスほか、いくつかのウイルスでも急性の胃腸炎になり、嘔吐と下痢が起こります。

治療法

正確にどのウイルスが症状を起こしているのか判断するのは難しく、たとえ原因になっているウイルスがかわったとしても特別な治療法はありません。

ねこの免疫力で自然に治るのを待つしかありません。

免疫力をあげるにはこの記事で紹介しているプロキュアがおすすめ。

細菌性腸炎

原因と症状

細菌のカンピロバクターが原因で下痢を起こす病気で、ほとんど免疫力で自然に回復しますが、抗生物質を使った治療で完治を早めることができます。

この細菌では人間も下痢することがあるので、ねこの下痢便を始末したおとは、必ず手を洗うようにしましょう。

人間に感染する細菌のサルモネラ菌でも、ねこが下痢や嘔吐を起こすことがありますが、ねこは治療をしなくても治ることが多いようです。

治療法

脱水症状が出たら、食事を抜いたうえで水分を補給して脱水症状を治し、その後病院で処方される療法食を与えれば回復します。

口内炎

原因

猫には口内炎が比較的多く見られます。

原因も複数で、もっとも多いのは猫免疫不全ウイルス感染症や、猫白血病ウイルス感染症にかかっているために、免疫力が低下して口内炎になるものです。

全体の半数近くがこの原因によります。

ほかに歯石によるものや、原因が不明なものもあり、ウイルス感染がなくても何らかの理由で検疫機能が低下して、細菌が粘膜に侵入し炎症を起こすこともあります。

症状

口が臭い、よだれが出る、食べるときに痛がるなどです。

口の中を開けて、歯茎が赤くただれていたり、腫れたように盛り上がったり、出血していれば口内炎の疑いがあります。

予防と治療法

治療法としては口の中をいつも清潔に保ち、細菌を抗生物質でコントロールするか、炎症を薬で抑えます。

またよく似た症状に口腔内のガンもあるので、組織をとって検査することもあります。

飼い主ができる予防策は、できれば毎日歯みがきをしてやり、歯石をこまめにとってやることです。

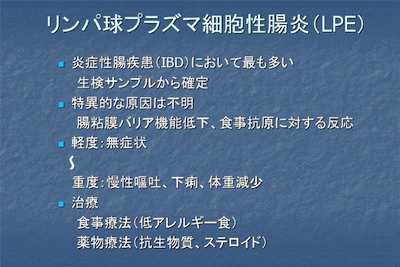

リンパ球プラズマ細胞性胃腸炎

原因と症状

餌や添加物に対して免疫反応が起きて、リンパ球やプラズマ細胞が出てくると、慢性の下痢や嘔吐を引き起こします。

http://blog.goo.ne.jp/tamctamc/m/200910

http://blog.goo.ne.jp/tamctamc/m/200910

治療法

餌を変えたり、低アレルギーの療法食を与えるなど、主に食餌療法で治療します。

消化器型リンパ腫

原因

消化器にリンパ球のがんができる病気で、高齢のねこによく発症します。

また発病したねこの30~50%程度は猫白血病ウイルス感染症にかかっているようです。

リンパ系に炎症が続くと、腫瘍ができやすくなるため、炎症性の腸疾患が長引くと発病することもあります。

一般的にリンパ腫以外の胃や腸のガンはまれですが、老猫には発生することがあります。

症状

慢性の下痢や嘔吐、体重の減少などで他の疾患とただちに区別はつきません。

検査法と治療法

診断のためには、レントゲン検査やバリウムによる造影検査、ファイバースコープによる内視鏡検査などの画像診断や試験開腹を行います。

リンパ腫の場合は抗がん剤を使った化学療法を行い、がんの場合は、がんとその周辺の組織を切除しなくてはなりません。

けれど残念ながら、転移を防止するための化学療法はまだありません。

まとめ

消化器官が原因とはいえ、元はウイルス系の病気から起こす症状も多くあります。

猫をすでに飼育している方は、まだこのような症状にかかっていなくても、ある程度知っておくといざいというときに対処できるので、著者も日々ねこの病気含め勉強中です。

該当するような症状がすでに現れている場合は、早めに獣医師に相談しましょう。